可 爱 的 孩 子

支教老师:梧清

“孩子不仅给我们带来了快乐,更重要的是他们把我们重新引入真、善、美的世界。 ”

——鲁道夫·斯坦纳

那天余校长拿了大小两个不锈钢盆给我,大的那个直径其码有八十公分吧,他指着这个盆说:“烧两壶开水,再掺点冷水,你可以坐在里面洗澡。”我不禁笑起来:“是的,可以坐在里头洗,可我只见过小孩子这样洗呀。”不过当晚我就这样洗了,盘腿坐在里头,哗啦啦地朝身上淋水,似乎又回到童年时代。

支教已经是第二周,我也渐渐适应了课堂。和孩子们的相处是愉快的,又是令我无语的。我整天就泡在这一堆嘈杂的吵闹声中,看着他们你追我赶,调皮捣蛋,尖叫哭泣。我的嗓门需要提得很高,以压倒其中的喧嚣。真的,你很难让全体孩子的步调一致,因为他们很难有几分钟的集中注意力,一会儿是这个离开了座位,一会儿又是那个跑上了讲台,或者更多的是转过身去讲话。一些家长就叫我放厉害点,不然孩子们都不怕我,也就难以管住他们。可是我却很难真的严厉起来,即使拿了板条去打,他们也会笑:“一点儿都不疼。”有时候我喊累了,就坐下来,安静地看着他们形态各异的表现。按斯坦纳的说法,从灵性世界而来的灵魂正处在对这一副小小的身体的适应期,因而会异常好动。对于孩子们来说,这种状态才是正常的,而僵硬的课堂环境则无异于是囚禁。于是我欣然接受了这种状况。

有时我会怜悯起他们来,同时也怜悯起我自己来,为的是我的童年也像他们一般受着无聊环境的压抑。现在,我看着他们,一样是在看着我的童年。每天早上,在新来的孩子中,总有几个在与爷爷或奶奶分离时,哭得伤心不已,非要家长在外陪着。我理解他们,就不断地安慰他们说:“在家是玩,来这儿也是玩,是和老师和别的小朋友一起玩,放学后你又可以回家玩了。”当然,这种安慰效果并不明显,他们的头脑的还达不到逻辑上的理解能力,他们还只能直观地感受。其中一个小男孩,有时是奶奶送他来,有时是爷爷送他来,上课时,他总是隔断时间就跑到门口一次,看一看爷爷或者奶奶有没有在,如果看不见了,立刻如同被遗弃般伤心地哭起来,直到在某个房子闲聊的家长又走进他的视线。在孩子幼小的心灵看来,这种突然被送到一个陌生的无生气的环境,无异于生离死别般可怕。不过,几天后他们也就慢慢适应了环境,毕竟学校并不是个危险的地方。还有一个小姑娘,很大方漂亮一个孩子,哭过后,家长还是走了,她在这一整天中就不断地问一个问题:“老师,还有几节课?是不是上完这几节课就可以回家了?”得到肯定回答后,她就点点头,乖乖坐下。可是,不久,她又开始问同样的问题了,然后你以同样的方式回答她,她又坐下来。这样一而再,再而三地重复,最后,她再问时,我就只是望着她笑,直望得她也笑起来,不好意思地拿双手遮住脸庞,低下头去。

也有一些孩子是安静而腼腆的,看起来很乖巧的样子,但你不知道她内心的世界一样怀着对陌生环境的恐惧,只是性格上的内向使她不轻易发泄出来罢了。一旦那种恐惧增强了,尽管昨天她还能乖乖地坐一整天,今天却大哭不止,不愿离开妈妈。那时我就想不明白为什么会这样,是否这天的我看起来比较不容易亲近,让孩子感觉恐惧了?也许吧,也许吧,当我拿板条敲着桌子让大班的同学安静,甚至去拍几个特别捣蛋的孩子屁股的时候,小班的同学就感到一阵阵的害怕了。

一个新来的小男孩,老是跑上讲台来捣乱,被我拍过几次屁股了还只是傻笑。有一次,我在教另一个孩子写拼音,他又不停跑上来干扰了,一会儿拿粉笔,一会儿拿板条,都被我吆喝着推回座位去。再后来,他突然拿起一枝铅笔朝我脸上一划,好在这枝笔没削尖,不然我的脸上准要出道口子。这回我就真的严厉了,拿起板子朝他屁股一拍,把他推到一边,大声叫他回座位。他当时就蒙了,傻傻地回到座位,眼泪就要夺眶而出,嘴巴也开始张大,一场风暴马上要来临了。我发现不妙,立刻朝他看去,同时摸着我的脸,夸张地指责他差点把我划伤了,表现得比他还委屈,他见状立刻嘿嘿地傻笑起来,风暴消失了。

老实说,孩子太多,我一个人实在顾不过来,我又没有采取严厉措施。我隔壁班的是比我还年轻几岁的黄老师,他常常过来帮我维护课堂秩序。他常给孩子的警告就是“再不听话我就揍你”。孩子们对他都有畏惧感,只要他一进来吆喝两声,所有孩子立刻安静下来。见此情状,我不禁也想要严厉起来了。三字经上不是说“教不严,师之惰”吗?本来我还是谨慎地想让孩子自由点的,但是想到家长的期望,又觉得还是要按书本去灌输知识,教他们读和写。这样我就很想严厉了,尽管我很怀疑所教的这些东西对他们现阶段来说是否适宜。然而最终,我还是没能真正严厉起来,因为这一整天的课程对于年幼的他们来说,确实太辛苦了。我理解他们。

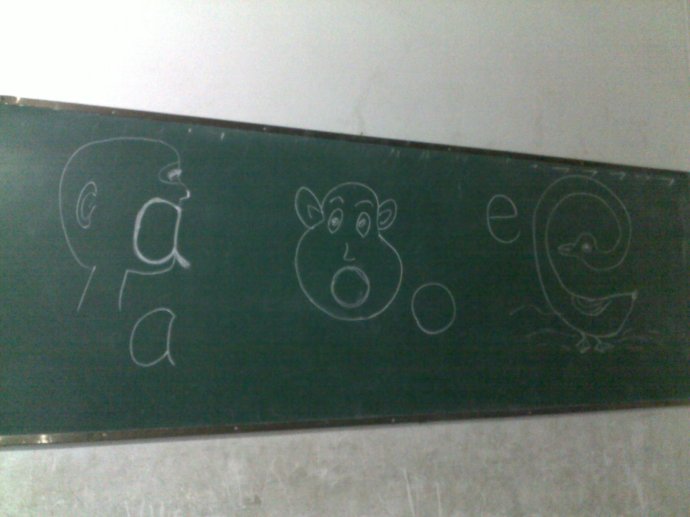

孩子们最有精神的时候是早上头一两节课。早读时,我带他们朗诵《三字经》,他们的声音在此时是最响亮的。然后第一节课,我开始教拼音。大概有半节课时间,他们都还是配合的,而半节课之后,他们就精神疲惫了,无法再集中注意力了,我也就比较理解地接受了这种状态。斯坦纳博士说,教授孩子字母时,最好用艺术的图像的形式来教,这样他们接受起来容易,否则智识上的灌输只是对灵性的伤害。对孩子的教育需要让孩子整个身体都来参与,而我们的教育大多只是让孩子的头脑参与,这就使他们痛苦了,因为这个阶段孩子的整个身体就是一个统一的接收体,他们需要整个身体协调地运作。于是在某一节课上,我试了下把拼音字母画成图像,立刻引起了他们的笑声。虽然不清楚这样是否有用,但至少让气氛活跃了些。

一星期总有那么一节课,黄老师会来带孩子们上去看儿童节目电视,他们也都很欢喜。可是,在阅读一些华德福教育的书籍后,我不禁又困惑不安了。因为,按斯坦纳的说法,孩子在七岁以前应该让他们远离所有电子设备,而只跟大自然亲密接触,在自然环境中做各种游戏,玩泥巴沙子,荡秋千,等等。这个阶段是孩子自觉地培养意志力的阶段,他们可以不断地重复一件在成人看来无聊的事,例如玩沙子。在这种情况下,他们是全身心地参与进去了。人智学在很大程度上说服了我,因为我感到它所指出的,正是我所从小所匮乏的,到现在我依然清楚地感到这种匮乏。

带孩子们读《三字经》纯粹是我个人的兴致,只是和他们一起读着玩。虽说现在读经学堂很多,宣扬传统文化的人很多,甚至把古代经典奉为神丹妙药一般,认为只要装进孩子头脑中,将来自会起到脱胎换骨的作用。然而这不过是毫无科学根据的臆测,它或许对少数个别禀赋超常的孩子有作用——人们就是举了这样的个别人物来作为论据——但对大多数孩子来说是否有用却是值得怀疑的。我们很容易就能感受到,孩子的天性要求的是有趣,自由,活泼,生动这类情态,因此任何枯燥无聊的环境或教学必然在很大程度上牺牲了他们的灵性,使他们的天性倍受摧残痛苦。

然而我还是得按照眼前教育的要求,按着读本来教他们读和写,因为我所了解和接受的东西,周围的成人未必接受。老师和家长们还是希望孩子乖乖地听话,能学到越多知识越好。家长们总要对我说:“要放厉害点!”或者说:“要布置作业,不然他们回家没事干。”那么就这样教这样学吧,在大环境之下,这是我们命运的一部分。

下课时,一些孩子会喜欢拉住我的手,有时是一群都来拉。要是我跑开了,他们就疯笑着一窝蜂地来追了,这时就是三四年级的孩子也要参与进来,他们大概都觉得这样追老师太好玩了。

周末,当地老师和孩子都回家了,空荡荡的学校里只有我一个人,我便体会到一种孤独的自由感。不过,有时我也不孤单,那位住在附近的小姑娘,不就经常骑着她的小自行车来找我玩吗?这是一个开朗活泼的小姑娘,上课的第一天就跟我熟悉了,一进教室就冲我大声喊:“老师早上好!”下课时就拉着我的手不放,而且还不让别的小朋友拉我这只手。她家是一幢漂亮的两层楼房子,不过,家里只有两个人,她和奶奶,因为爸爸妈妈都在上海打工。这边来上学的孩子大多是这种情形,只是由老人带着,这就是所谓的留守儿童了。小姑娘天真活泼,总是跑来找我玩,其实并没有什么玩的游戏,她就只是要我看着她骑车或拍球罢了,但这种陪伴对孩子来说就很满足了。可是我也不能把我的时间都没完没了地交给她,再说将来我还是要离开的,相处太多反而不好,她还是应该把奶奶作为主要的相伴对象,那位才是稳定的。所以,有时我也就不响应她的呼唤,只在房内做我自己的事。

我的房间后窗正对着一片绿色的树丛,其中有好几株是板栗树,这时正是板栗成熟的季节,松鼠常在树干与树枝间游窜,那灵敏的姿态就像一溜流水般流淌自如。此外还有一些鸟儿在其中歌唱,飞跃,晃动了树枝。放学或者周末的时候,一从孩子们的喧嚣中走出,我就常常对着窗外,朝着那些绿意盎然的树木,以及它们背后那灰白色的天空,发上一会儿呆。孩子们的脸庞总是浮现在我的脑海,让我意识到曾经我和他们是一样的。只是如今,嗳,从降生算起,我来到这个星球已经二十九个年头了,我却还不能体悟到来此的真正目的是什么。生活每天就摆在我的面前,我却没有能力尽情拥抱它。也许我应该向孩子们学习,学习调动身体的所有器官去感知生活的一切,而不只是运用头脑。

眼泪是美的,笑容是美的,活泼是美的,安静是美的,孩子们的一切都是美的,因为他们的身心充满着真与善。

|